أستاذ التاريخ والعلاقات الدوليّة في الجامعة اللبنانيّة. من كتبه: صراع القوى الكبرى على سوريا، السياسة الخارجيّة التركيّة، سوريا ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

في العام 1965، استقال إرنيستو غيفارا من كلّ مناصبه في الدولة الكوبيّة، وتوجّه إلى الكونغو لدعم ثورةٍ شعبيّةٍ هناك ضدّ حُكم موبوتو سيسيكو، المدعومِ من الولايات المتّحدة وفرنسا. وقد جاءت خطوةُ غيفارا تلك في سياق إعادة تنشيط حركة التحرّر العالميّة، بعد النكسات التي تعرّضتْ لها عقبَ الانقلاب على الرئيس الجزائريّ أحمد بنْ بلّة، الذي كانت تجمعه بغيفارا علاقةُ صداقةٍ قويّة. وكان هذا الانقلاب مقدِّمةً لسلسلة انقلابات، دعمتْها الولاياتُ المتّحدة، ضدّ أعلام حركة التحرّر العالميّة، مثل أحمد سوكارنو في إندونيسيا، وكوامي نكروما في غانا وغيرهما.

غير أنّ خيبةَ غيفارا في الكونغو لم تدفعْه إلى اليأس، بل دفعته إلى البحث عن ميادينَ أخرى لتحفيز الثورة العالميّة ضدّ الإمبرياليّة الأميركيّة. ولذا حطّ رحالَه في بوليفيا في العام 1966، من أجل جعل هذا البلد قاعدةً للثورة في كلّ أميركا اللاتينيّة. وطوال عام كامل، جهد غيفارا في إطلاق الثورة في بوليفيا. إلاّ أنّ جهوده باءت بالفشل. وفي النهاية حاصره الجيشُ البوليفيّ، بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، فاغتيل في تشرين الأوّل من العام 1967.

ضربُ حركة التحرر العالميّة وصعودُ الهيمنة الأميركيّة

أسبابٌ عدّة ساهمتْ في إفشال جهود غيفارا. أهمُّها التقاربُ السوفياتيّ ــــ الأميركيّ بعد الانقلاب على نيكيتا خروتشيف أواخرَ العام 1964، واعتمادِ خَلَفِه ليونيد بريجنيف سياسةَ التهدئة مع الولايات المتحدة. فقد دفع هذا التقاربُ، مثلًا، بالأحزاب الشيوعيّة التي تأتمر بأوامر موسكو إلى عدم الانخرط في حركات التحرّر في دول العالم الثالث. ودَفع، مثلًا آخر، بالحزب الشيوعيّ البوليفيّ إلى رفض دعْم غيفارا، وعرقلةِ جهوده في الانفتاح على قوًى ثوريّةٍ بوليفيّةٍ فاعلة.

ومن الأسباب أيضًا لفشل جهود غيفارا أنّ الانقلاباتِ التي دعمتْها واشنطن في عدد من بلدان العالم الثالث (وخصوصًا في المنطقة العربيّة)، والجهودَ التي بذلتْها لضرب عبد الناصر (عبر دعم الإسلام السياسيّ أولًا ودعمِ "إسرائيل" في عدوانها على مصر والدول العربيّة سنة 1967)، قد وجّهتْ ضربةً قاسيةً إلى حركة التحرّر العالميّة.

ثمّ جاء خطفُ القائد الثوريّ المغربيّ المهدي بنْ بركة، في باريس سنة 1965، على يد المخابرات الفرنسيّة والمغربيّة، ليشكّل إحدى أقسى الضربات التي تعرّضتْ لها حركةُ التحرّر هذه.

كلُّ ذلك جعل الجهودَ التي كان يبذلها غيفارا في بوليفيا معزولةً على المستويات المحلّيّة والإقليميّة والعالميّة.

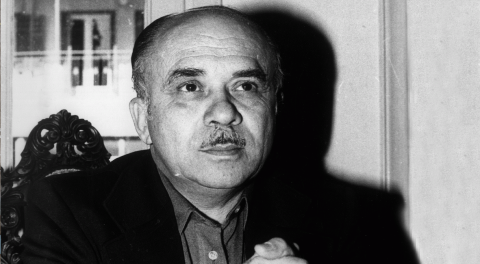

المهدي بن بركة في إحدى خطبه في المغرب

المهدي بن بركة في إحدى خطبه في المغرب

لذا فإنّ اغتيالَ غيفارا كان مؤشّرًا على البدء بسياسة اغتيال حركة التحرّر العالميّة بأسرها، وآذنَ بانطلاق مشروع الهيمنة الأميركيّة في سبعينيّات القرن الماضي ـ ـ وهو مشروعٌ تُوّج بانتصار الولايات المتحدة والمعسكر الغربيّ على كتلة الدول الاشتراكيّة والاتحاد السوفياتيّ في الحرب الباردة سنة 1989.

أشّر هذا الانتصارُ إلى قيام نظامِ "أُحاديّةٍ قطبيّةٍ أميركيّة" طوال ربع قرن تقريبًا. ولم تقتصرْ هيمنةُ واشنطن على إملاء قراراتها على الدول الأخرى، بل امتدّت لتشملَ تعميمَ إيديولوجيا وحيدةٍ هي الليبراليّة، ونمطٍ اقتصاديٍّ وحيد هو النيوليبراليّة. وقد تمثّل هذا النمط في إطلاق عمليّة "اقتصاد السوق" من دون ضوابط، وذلك عبر إلغاء كلّ عمليّات التخطيط المسبَّق، وتقليصِ دور الدولة، بل منعِها من التدخّل لإدارة الاقتصاد والمجتمعات؛ وتجلّى ذلك في كتابات اليمين الأميركيّ التي تحدّثتْ عن "نهاية التاريخ" و"نهاية عصر الإيديولوجيّات."

غير أنّ انتصارَ الولايات المتّحدة حَمَلَ، في حدّ ذاته، بذورَ تراجعها كقوّةٍ عالميّة. فلقد راحت تواجه أزماتٍ بنيويّةً في اقتصادها، ناجمةً عن تناقضات النظام الرأسماليّ نفسه؛ ومن ثمّ وعت أنّها لن تتجاوز هذه الأزمات إلّا بالعودة إلى السياسات الرأسماليّة التقليديّة التي تعتمد على مراكمة الرأسمال عبر ممارسة النهب.

وهذا ما يفسِّر دخولَ الولايات المتحدة في سلسلة حروبٍ ونزاعاتٍ في عدد كبير من بلدان العالم، على الرغم من "هزيمة الشيوعيّة" في العام 1991. فلقد اجتاحت العراقَ في ذلك العام، وتدخّلتْ في الصومال في العام 1993، وفي يوغوسلافيا وأفغانستان في العام 2001، وفي العراق في العام 2003، إضافةً إلى عدد كبير من عمليّات التدخّل العسكريّ الصغرى. كذلك مارستْ واشنطن سياسةَ نهبٍ منظّمٍ لخيرات شعوب أوروبا الشرقيّة والاتحاد السوفياتيّ السابق، وفرضت الحصارَ على ليبيا والعراق وكوبا وصربيا.

هكذا تجاوزت الولاياتُ المتحدة أزمةَ الركود التي عانتها خلال ثمانينيّات القرن الماضي، بل نما اقتصادُها نموًّا مُطّردًا خلال التسعينيّات. ولقد كان هذا، كما بيّنّا، نموًا قائمًا على النهب، لا على إعادة هيكلة الاقتصاد الرأسماليّ النيوليبراليّ.

لكنّ لسياسة النهب، هذه، حدودًا.

أزمةُ الرأسماليّة الأميركيّة وانتهاءُ الأحاديّة القطبيّة

كانت "العولمة،" التي بدأت الولاياتُ المتحدة تدعو إليها من بداية التسعينيّات من القرن الماضي، هي الإطار الإيديولوجيّ الجديد للمشروع الإمبراطوريّ الأميركيّ. فإذا كانت الامبراطوريّاتُ تجسيدًا لمركزة رأس المال، كما يقول لينين، فقد شكّلت الأحاديّةُ القطبيّة مركزةً شديدةً لرأس المال في يد أقليّةٍ (أوليغارشيّة) أميركيّة.

ولمّا كانت هذه المركزة الشديدة ستُسبِّب أزماتٍ كبيرةً في العالم، فقد اندفعتْ مجتمعاتٌ كثيرةٌ إلى مواجهتها. ومن هنا قيامُ روسيا والصين وإيران، في العقد الماضي، بمواجهة الهيمنة الأميركيّة، عبر إقامة تكتّلاتٍ بديلةٍ تمثّلتْ في منظّمة شنغهاي للتعاون، ومنظومة البريكس (روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل).

أتاح حجمُ هذه البلدان لها أن تواجه الهيمنةَ الأميركيّة بمشاريع الرأسماليّات الوطنيّة؛ وهذا ما يفسِّر ظاهرةَ فلاديمير بوتين في روسيا، وتجربةَ الاشتراكيّة الصينيّة، ومشاريعَ النهوض الهنديّ والجنوبأفريقيّ والبرازيليّ. إنّ بروزَ دور عالميّ لهذه الدول، ودعوتَها إلى قيام نظام دوليّ متعدّدِ الأقطاب، تعبيرٌ عن المواجهة بين رأسمالٍ ماليّ عالميّ تتحكّم فيه الأوليغارشيّةُ الأميركيّة من جهة، ورأسماليّاتٍ وطنيّةٍ تستند إلى البلدان المذكورة من جهةٍ أخرى.

كانت الولايات المتّحدة تَعي أنّ في البرّ الأوراسيّ قوًى ستصْعد لتواجهَ هيمنتَها. ولذلك خطّطتْ للسيطرة على الشرق الأوسط وشمالِ إفريقيا، عقدةِ المواصلات البحريّة والبريّة العالميّة. كما فرضتْ سياسةَ احتواء لهذه القوى الأوراسيّة عبر منعها من الوصول إلى طُرق المواصلات البحريّة، التي هي سبيلُ الوصول إلى التجارة العالميّة (علمًا أنّ 80 بالمئة من هذه التجارة تمرّ عبر الخطوط البحريّة). وهذا ما يفسِّر اجتياحَها لأفغانستان في العام 2001، والعراق في العام 2003.

كما هدفتْ سيطرةُ الولايات المتّحدة على هذه المنطقة إلى منع أوروبا وروسيا والصين وإيران من الوصول إلى القارّة الإفريقيّة، التي ستشكّل ساحةَ الصراع الأساسيّة بين هذه القوى.

إلّا أنّ الاستخدام الأميركيّ المفرط للقوّة العسكريّة أوصل الولايات المتحدة إلى حالة "التمدّد الزائد" التي تحدّث عنها المؤرّخُ البريطانيّ بول كينيدي؛ فحين تتجاوز القوةُ العسكريّة لدولةٍ ما قدراتِها الاقتصاديّةَ تقع في أزمة. ومن هنا الأزمةُ الاقتصاديّة التي عصفتْ بالولايات المتّحدة في العام 2008، وكانت أحد أهمّ العوامل في وصول باراك أوباما إلى سدّة الرئاسة في واشنطن.

حاول أوباما الاستعاضةَ من القوّة العسكريّة بالقوة الناعمة لتحقيق أهداف الولايات المتّحدة. ولقد كان "الربيعُ العربيّ،" الذي انطلق في العام 2011، في جزء منه، محاولةً من قِبل واشنطن وحلفائها لإبقاء هيمنتها على المنطقة العربيّة، وذلك عبر استبدال الأنظمة العربيّة المهترئة بأنظمةٍ يحكمها الإسلامُ السياسيُّ الإخوانيّ ــــ الوهّابيّ، الذي غذّته الولاياتُ المتّحدة والمملكةُ العربيّة السعوديّة على مدى العقود الخمسة السابقة.

لكنّ "النجاحات" التي حقّقها أوباما لم تكن كاملةً؛ إذ عجزتْ عن إسقاط سورية، وإنْ أفلحتْ في استبدال الأنظمة في تونس وليبيا ومصر، وما لبث الجيشُ المصريّ أن أطاح بحُكم الإخوان المسلمين بعد ثمانية أشهر.

في هذا الإطار جاء انتخابُ دونالد ترامب من خارج نادي النُّخَب التقليديّة الأميركيّة تعبيرًا عن أزمة هذا النادي في تحقيق أهدافه الاستراتيجيّة، سواء بالوسائل العسكريّة أو الوسائل الناعمة. أمّا ظاهرة ترامب في الداخل الأميركيّ، فتمثّل مواجهةً بين رأسماليّة وطنيّة أميركيّة تضرّرتْ هي الأخرى من الأوليغارشيّة الأميركيّة المتحكّمة في الرأسمال الماليّ العالميّ.

العالم العربيّ وأميركا اللاتينيّة وحركةُ التحرّر الجديدة

اليوم تبرز كتلتان تتصارعان في العالم.

ــــ الأولى تقودها الولاياتُ المتحدة، وتضمّ أوروبا الغربيّة وتركيا وأوستراليا. وقد شهدتْ تصدّعاتٍ كبيرة بعد العام 2015.

ــــ والثانية تضمّ الصين وروسيا وإيران والهند وجنوبَ إفريقيا والبرازيل. وهي تسعى إلى التكامل في ما بينها، على الرغم من الأزمات التي تعانيها.

هنا تبرز ثلاثُ ساحات تشكّل مساحاتِ صراع بين الكتلتيْن الآنفتَي الذكْر: الساحة العربيّة، والساحة الأميركيّة اللاتينيّة، والساحة الإفريقيّة.

لكنّ هذه الساحات، خلافًا لأوراسيا التي استطاعت بلورةَ مشروعِ مواجهةٍ للهيمنة الأميركيّة مبنيًّا على رأسماليّات وطنيّة، لا تقدِّم، بسبب شرذمتها، فرصةً لقيام مشاريع مواجهةٍ تستند إلى رأسماليّات وطنيّة. ومن ثمّ، فإنّ أيَّ مشروع مواجهة للهيمنة يجب أن يتمّ عبر بناء إطارٍ جامع أوسع، يتجاوز مستوى كلّ دولة على حدة.

في هذا الإطار يبرز دورُ كوبا التي صمدتْ في وجه الولايات المتّحدة في أصعب الظروف. كما يبرز دورُ فنزويلّا، التي تشهد حملةً أميركيّةً شرسةً عليها لأنّها استعادت إرثَ سيمون بوليفار، وأصبحتْ قطبًا جاذبًا لحركات التحرّر في أميركا اللاتينيّة.

وهنا تبرز أيضًا ضرورةُ ظهور مشروع عربيّ جامع، مواجهٍ للهيمنة الأميركيّة في المنطقة العربيّة. وهذا يفسّر، مثلًا، قيامَ عدد من الأحزاب العربيّة، ذاتِ الطابع القوميّ واليساريّ، بتشكيل ائتلافات من قبيل "الجبهة العربيّة التقدميّة."[1]

لكنْ ليس في قدرة حركة التحرّر في أميركا اللاتينيّة أن تواجه الهيمنةَ الأميركيّةَ لوحدها. كما أنّه ليس في قدرة حركة التحرّر العربيّة مواجهةُ الهيمنة الأميركيّة لوحدها. وهذا ما يحتّم اجتماعَ هاتين الحركتين لإعادة إطلاق حركة تحرّر عالميّة نادى بها ومات من أجلها كلٌّ من إرنيستو تشي غيفارا والمهدي بن بركة.

وتبدو الظروفُ الموضوعيّة الآنفةُ الذّكر دافعًا ومحفّزًا لإعادة إطلاق هذه الحركة، خصوصًا أنّنا اليوم نشهد انكسارَ الإسلام السياسيّ العربيّ بنسخته الوهّابيّة ــــ الإخوانيّة نتيجةً لانتهاء عصر مال النفط السعوديّ والخليجيّ الذي رعى هذا الإسلام السياسيّ وساهم في صعوده.

هذا وستشكّل الساحتان العربيّة واللاتينيّة رافعةً لحركة تحرّرٍ إفريقيّة، وذلك لسببين. الأول جغرافيّ، وهو أنّ العالم العربيّ يحدّ العالمَ الإفريقيّ من الشمال (بل هو جزء منه)؛ وأما أميركا اللاتينيّة فتحاذي العالمَ الإفريقيَّ من الغرب. والثاني تاريخيّ حضاريّ وديمغرافيّ؛ فعبر آلاف السنين حصل تزاوجٌ كبير بين العرب والأفارقة، إلى حدّ اعتبار العالميْن العربيّ والإفريقيّ متكامليْن.

وهذا ينطبق أيضًا على أميركا اللاتينيّة، التي شهدتْ هجراتٍ قسريّةً إفريقيّةً كثيفة إليها على يد الإسبان والبرتغالييّن منذ القرن السادس عشر. وهو ما يجعل العالميْن الإفريقيّ واللاتينيّ متكامليْن أيضًا.

هنا يجب التذكير بالدور الكبير الذي أدّته مصر في الخمسينيّات والستينيّات، وكوبا في السبعينيّات والثمانينيّات، في دعم حركات التحرّر في إفريقيا.

خاتمة

تستطيع كوبا اليوم أن تكون صلةَ وصلٍ بين حركتَي التحرّر العربيّة والأميركيّة اللاتينيّة. فلقد شكّلتْ، منذ القرن السادس عشر، صلةَ الوصل بين العالم القديم والعالم الجديد، وشعلةً لجميع القوى التي تناهض الهيمنة الاميركيّة في أصعب الظروف.

ولقد صمدتْ كوبا في وجه الحصار المفروض عليها من قِبل الأميركيّين الشماليّين على مدى سبعة عقود. وفي الوقت الذي انهارت فيه كتلةُ الدول الاشتراكيّة، تمكّنتْ كوبا من الصمود على الرّغم من الحالة الصعبة التي مرّت فيها خلال التسعينيّات من القرن الماضي ولا تزال مستمرّة.

كما أنّ الشعب الكوبيّ يمتلك إرثًا أوروبيًّا وإفريقيًّا، بل عربيًّا وآسيويًّا كذلك. وهذا يعزّز إمكانيّةَ أن تكون كوبا صلةَ الوصل هذه.

ولئن صمدتْ كوبا في أوج انطلاق القوّة الأميركيّة، فإنّ فشلَ المشاريع الأميركيّة في المنطقة العربيّة هو الذي سيشكّل العلامةَ الفاصلةَ في تحديد بدء التراجع الأميركيّ.

وعليه، فإنّ الظروف التي لم تسعفْ غيفارا وبنْ بركة قبل خمسين عامًا قد تكون نضجت اليومَ لإعادة إطلاق حركة التحرّر العالميّة، بالاستناد إلى حركة التحرّر في أميركا اللاتينيّة وفي العالم العربيّ، وبعمق إفريقيّ.

بيروت

[1]تجمّعٌ تشكل قبل عامين، يضمّ فصائل تحرريّة من عدّة بلدان مثل لبنان وفلسطين ومصر وسوريا والأردن وتونس والمغرب وموريتانيا. ومن هذه الفصائل: حركة الشعب (لبنان)، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والحزب الاشتراكيّ المصريّ.

أستاذ التاريخ والعلاقات الدوليّة في الجامعة اللبنانيّة. من كتبه: صراع القوى الكبرى على سوريا، السياسة الخارجيّة التركيّة، سوريا ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط.